Guérison et sacrement des malades dans LMD

De 1945 à 1969

- C. Rauch. « La visite des malades, action liturgique » La Maison-Dieu 015 (1948/3)

- Albert Gouzy. « La réintégration des infirmes dans la paroisse » La Maison-Dieu 015 (1948/3)

- H-R. Philipeau. « La maladie dans la tradition liturgique et pastorale » La Maison-Dieu 015 (1948/3)

- Discussion des rapports de Dom Jean Leclercq et Mr. l'abbé Philippeau. « Le sens chrétien de la maladie » La Maison-Dieu 015 (1948/3)

- Dom Bernard Botte. o.s.b. « L'onction des malades » La Maison-Dieu 015 (1948/3)

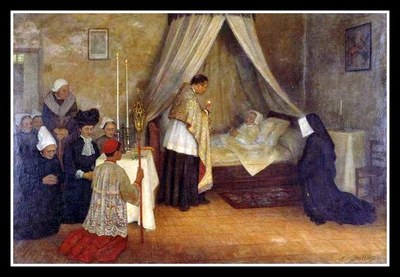

- Dom Lambert Beauduin. « Le viatique » La Maison-Dieu 015 (1948/3)

- Aimé-Georges Martimort. « L' "ordo commendationis animae " » La Maison-Dieu 015 (1948/3)

De 1970 à 1989

- André Duval. « L'extrême-onction au Concile de Trente. Sacrement des mourants ou sacrement des malades ? » La Maison-Dieu 101 (1970/1)

- « La célébration communautaire de l'onction des malades » La Maison-Dieu 104 (1970/4)

- Pierre Jacob. « Modèles socio-culturels sous-jacents au monde de la santé » La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- Pierre-Marie Gy. o.p. « Le nouveau rituel romain des malades » La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- Bo Reicke. « L'onction des malades d'après saint Jacques » La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- Jean-Charles Didier. « L'onction des malades dans la théologie contemporaine » Bibliographie. La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- « A qui doit-on donner l'onction des malades ? » Table ronde. La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- Damien Sicard. « Le viatique : perspectives nouvelles ? » La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- Claude Ortemann. o.s.c. « La pastorale des sacrements auprès des malades » La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- François Turquet. m.s. « Pour une pastorale de la santé » La Maison-Dieu 113 (1973/1)

- Sr Marie du Christ Coudurier, P Michel Lutringer. « Pastorale de la santé, pastorale de la vie » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

De 1990 à 1999

- Pierre-Marie Gy. o.p. « La question du ministre de l'onction des malades » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Michel Thibault. « Le geste liturgique à l'épreuve de la santé » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Alain Bourron. « L'urgence sacramentelle en miieu hospitalier » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Maïté Liévin, Fr Pierre Arz. o.p. « La pastorale de l'onction des malades » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Jean-André Noual. « Ministères et rites en pastorale de la santé » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Paulette Souchon-Champagne. « Le viatique. Pratiques pastorales » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Kristiaan Depoortere. « Prier avec des mourants. Un nouveau rituel aux Pays-Bas » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Pierre Jounel. « La communion des malades » La Maison-Dieu 205 (1996/1)

- Albert Rouet. « Santé, désir et vulnérabilité » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- Xavier Thévenot. s.d.b. « Guérison, salut et vulnérabilité » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- André Wénin. « Vulnérabilité et mal dans les psaumes » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- Louis-Michel Renier. « Les sacrements des malades dans l'oeuvre commune de santé » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- Damien Sicard. « Vulnérabilité et pratiques historiques de la liturgie » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- Didier Rimaud. « De la vulnérabilité dans les oraisons » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- Christian Teysseyre. « Lourdes, la vulnérabilité manifestée et accueillie » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- Gwennola Casal. « La vulnérabilité vécue comme perte et comme gain » La Maison-Dieu 217 (1999/1)

- Michel Thibault. « Le ministère de compassion auprès des personnes handicapées » La Maison-Dieu 217 (1999/1

De 2000 à 2029

- Félix Phiri. « 'Faire mémoire' : la liturgie et la guérison des mémoires blessées ». La Maison-Dieu 299 (2020/1). Résumé.

- Bénédicte Mariolle. « Ressourcement en tradition : la question du ministre de l'onction des malades ». La Maison-Dieu 308 (2002/2). Résumé.

__________

Résumés

Résumé Phiri LMD 299. Dans cet article, l'auteur propose la liturgie comme moyen indispensable pour l'apprentissage d'un art de pardonner, envisageant de cultiver le pardon comme vertu. Il s'appuie, à cette fin, sur son expérience d'étudiant au contact de Hutus et deTutsis après le génocide rwandais. Il montre comment les célébrations rituelles ont permis de rompre le silence lourd et enfermant bien plus que toute interrogation sur les événements et les responsabilités. Par sa capacité à porter le souvenir dans l'action et à réajuster, l'un à l'autre, des événements séparés pour (re)constituer un corps, le rituel parvient à transformer les personnes. Il le fait en les inscrivant au présent dans un passé commun et en les tournant vers l'avenir. Il le fait en donnat corps à la mémoire et ainsi, dans la liturgie chrétienne, en « écrivant la foi sur le corps » comme on le voit particuièrement dans le baptême. Le rituel permet à la liturgie d'aborder le temps de manière transhistorique, mettant les personnes en relations avec l'événement salvifique du Christ, dans un « continuum du passé, du présent et du futur ». Célébration après célébration, cette ritualité qui donne corps à la mémoire, ouvre au pardon et à la réconciliation pour rendre possible la guérison des mémoires blessées et outragées en éduquant et en transformant les personnes.

Résumé Mariolle LMD 308. La possibilité d'ouvrir l'administration de l'onction aux diacres et aux laïcs est une question récurrente, particulièrement d'actualité alors que diminue le nombre de prêtres qui en sont aujourd'hui les ministres exclusifs, et que la responsabilité des aumôneries d'hôpitaux revient majoritairement à des laïcs ou à des diacres. Le propos de l'article est de mettre ici en oeuvre un discernement théologique et pastoral qui puise dans les ressources de l'histoire en montrant à quelles conditions un tel ressourcement en tradition peut se faire. En effet, alors qu'une lecture attentive du dossier historique ne laisse pas de doute aujourd'hui sur la possibilité d'une ouverture aux laïcs qui a été une réalité dans l'histoire, il demeure qu'un véritable discernement pastoral doit encore interroger la manière dont cette possibilité pourrait s'étendre ou pas, aujourd'hui, en tenant compte de nouvelles représentations qui en conditionnent la réception.

Sacrosanctum Concilium

Sacrosanctum Concilium